Si ha existido y existe un movimiento artístico y mucho más que artístico, netamente vivencial y universal, con visión utópica y visionaria, valga la redundancia, de la existencia humana como un todo que abordar cual piratas desde cualquier ángulo posible e imposible con ansia combativa de cambio y revolución, ese ha sido y sigue siendo, contra pronóstico derrotista alguno, el Surrealismo, así, con mayúscula. Desde su lejana fundación oficial con la publicación del Manifiesto Surrealista en 1924 por André Breton (1896-1966), no sólo hemos visto cómo el surrealismo ha traspasado todas las capas del lenguaje, del arte, la cultura y la sociedad, para aportar el término mismo de “surrealista” a nuestro arsenal común de ideas y conceptos, sino cómo ha sido capaz de sobrevivir a guerras, revoluciones, disensiones, heterodoxias y todo tipo de conflictos tanto internos como externos. Y en esta resistencia ha tenido siempre un papel de importancia secular y seminal la mujer. La mujer como motor e ideal, como concepto, mito y figura soñada, pero también las mujeres reales, de carne y hueso, que formaron y forman parte del surrealismo desde sus inicios.

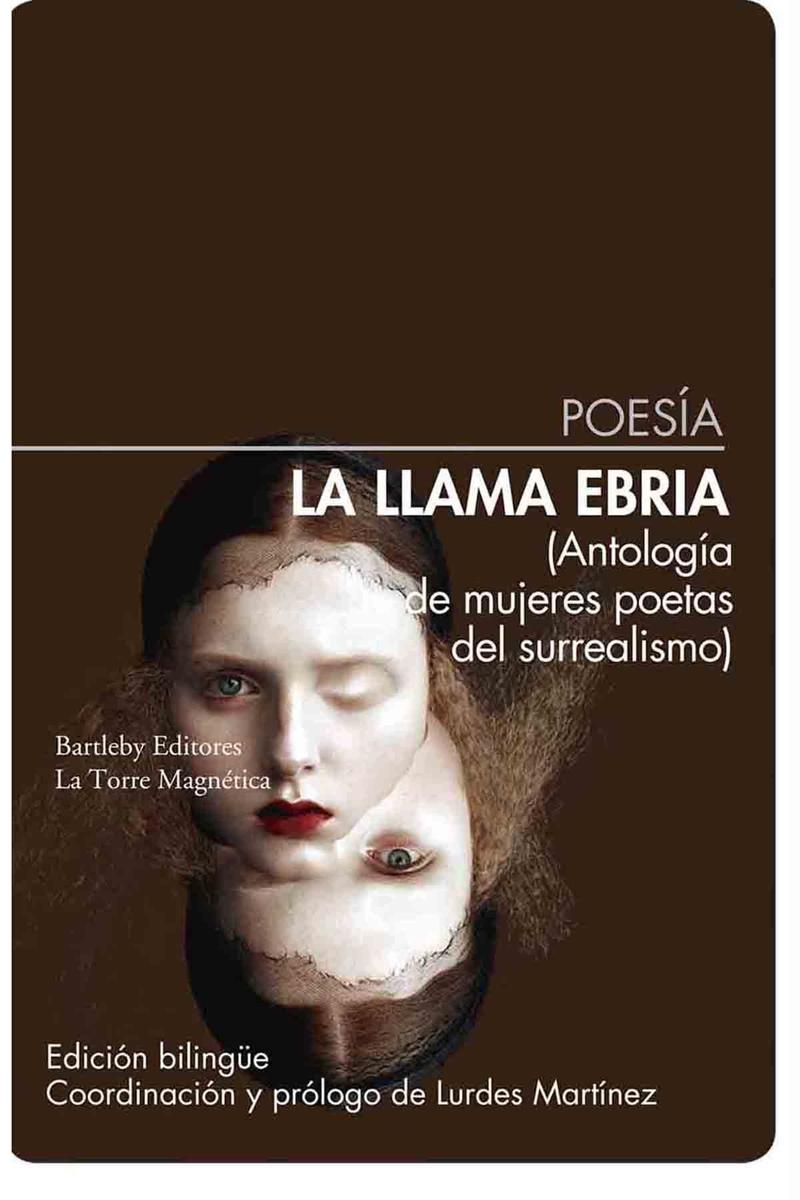

Han sido muchas las páginas vertidas contra los varones surrealistas del pasado, con Breton a la cabeza, a quienes se acusa desde las filas del feminismo más convencional y los estudios académicos con deforme perspectiva de género, de haber marginado y explotado a sus mujeres, ocultando su obra por un lado y abusando de ellas, en los muchos sentidos del término, por otro, en aras de su exaltación romántica de la Mujer como ideal, en lugar de como artista y ser humano. Se trata de un meme tan falaz y equívoco como penetrante, fácil de adoptar por las tendencias dominantes a un lado y otro del espectro político, amparándose en el miedo de tantos y tantas a contradecirlo, siendo tachados o tachadas de machistas, fascistas y patriarcales. Por fortuna, existen estudiosas actuales tan lúcidas, estrictas e inteligentes como Lurdes Martínez, coordinadora y autora también del iluminador prólogo de La llama ebria (Antología de mujeres poetas del surrealismo), libro indispensable que publican Bartleby Editores y La Torre Magnética, proyecto editorial este último del Grupo surrealista de Madrid.

Complemento necesario de Bellas damas sin piedad. Mujeres del surrealismo (Enclave de libros), coordinado también por Lurdes Martínez, y que nos atrevemos a decir hace historia, al ofrecer una amplia selección de diecinueve mujeres poetas directamente relacionadas con el movimiento surrealista a lo largo del tiempo y el espacio, la mayoría inéditas en nuestro país. Quizá no están todas las que fueron —a veces por problemas ajenos a sus editores—, pero desde luego son todas las que están. Y están no para reforzar la farsa que tilda de machistas y misóginos a los hombres del surrealismo, abundando en la dicotomía artificial que nutre la actual e inútil guerra cultural de los sexos, guerra que no puede estar más lejos del espíritu surrealista, sino para todo lo contrario.

En palabras de la propia Lurdes: “Con la voluntad de deconstruir el pasado y la tinta cargada en valores de naturaleza identitaria, el feminismo académico ha rescatado a las mujeres surrealistas al precio de petrificar al surrealismo y a las surrealistas en una imagen ideológicamente empobrecedora (…) creemos necesario aclarar ciertos errores de bulto y matizar juicios y prejuicios apresurados o confusos, señalando el hecho indiscutible de la presencia de las mujeres surrealistas en el movimiento; presencia de sobra documentada, tanto en cuanto a su participación en rituales de creación y manifestación colectiva (…), como en la maduración de una obra propia”. ¡Y qué obra!

No se trata de negar el sesgo machista de los tiempos en que se desarrolló el surrealismo. El contexto histórico, con su realidad de marginación de la mujer en tantos y tantos aspectos de la vida, desde los artísticos hasta los prácticos, como tener una cuenta corriente bancaria. Pero precisamente el Surrealismo, con su ideal de la Mujer como diosa, amante y niña, con su celebración del sexo libre, el amor fou y la liberación de sentimientos y emociones inconscientes, amén de su voluntaria adscripción a movimientos sociales marxistas, anarquistas y comunistas, que tantos quebraderos de cabeza les traería, sí, pero que no puede negarse fueron principales propulsores de los derechos de la mujer, no merece en absoluto el sambenito de misógino que le cuelga gratuitamente, por mera repetición memética interesada, el relato institucional actual, donde la perspectiva de género ha degenerado en mera ficción compensatoria y búsqueda, como diría la querida Annie Le Brun, no de la subversión sino de la subvención. Pero basta de política. Lo importante es la poesía, y la poesía no conoce ideologías, no conoce límites ni moral pues “Violento es el pacto con lo desconocido / Bello como un ejército a la desbandada” (Joyce Mansour).

Imposible glosar a las diecinueve poetas reunidas en La llama ebria, lo único que deseamos es empujar al lector a perderse entre sus páginas, de las que saldrá sin duda ebrio, con la borrachera de los dioses y los locos. A lo largo de sus más de 350 páginas, en versión bilingüe, con excelentes traducciones del llorado Eugenio Castro (a quien está dedicada la edición) y Jesús García Rodríguez, viajamos en el espacio y el tiempo, en alas de poetas visionarias que superan y trascienden toda clasificación gratuita, participando cada una a su manera del mismo espíritu surrealista transgresor, onírico y maravilloso. Demostrando que más allá de los maniqueísmos ambiguos y hasta banales que han marcado el devenir de la poesía, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX español, con sus artificiales batallas entre “poesía de la experiencia” versus “poesía del silencio” y otras hierbas (con respeto a muchos de sus cultivadores), la poesía surrealista o, mejor dicho, la poética surrealista propone un dispositivo(s) de creación complejo e inagotable, repleto de niveles metamórficos de significado, abiertos y polimorfos como las propias olas de la imaginación onírica, como los ritos y mitos ancestrales y las eternas y amorales fuentes inconscientes del pensamiento, que rebasa ampliamente cualquier función meramente social, estética o constructiva de la poesía al uso.

Por supuesto, cuando acabe de arder en La llama ebria todo lector tendrá sus favoritas. Algunas de las mías son Valentin Penrose, llamarada original del primer surrealismo que biografió también a la vampírica Condesa Báthory; Alice Rahon, cuyos poemas no van a la zaga de su singular obra pictórica; la esotérica Ithell Colquhoun, con sus mistéricos guiños a la Golden Dawn, la mitología celta y los ritos arcanos; la no menos mágica y trágica Joyce Mansour, con su extraño romanticismo negro, pleno de abyección y oscuridad; y, por supuesto, Annie Le Brun, con sus prosas poéticas casi ensayísticas, que transmiten un profundo mensaje de advertencia para los “hijos del siglo”.

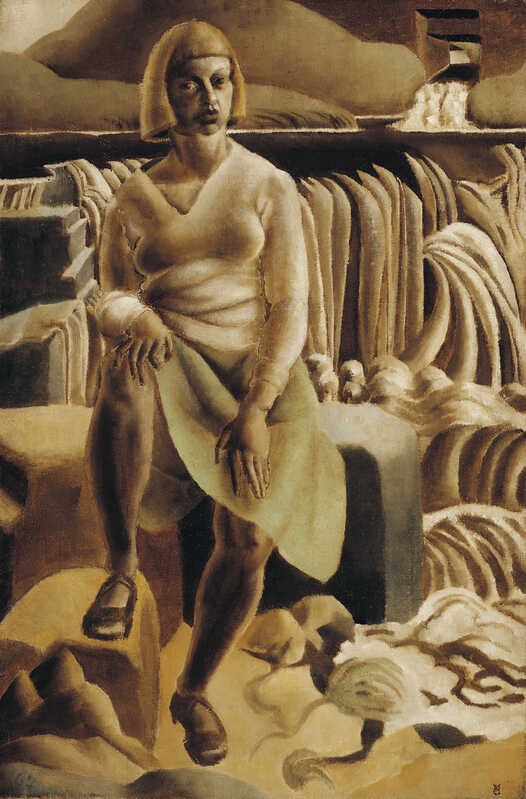

Una última reflexión me surge al calor de La llama ebria. A pesar de sus diferencias individuales, casi todas las poetas surrealistas, muchas también pintoras o artistas multidiciplinares, contrastan con los surrealistas varones en su decidida aproximación esotérica y mística a sus materiales creativos, alejada de los aspectos más materialistas, políticos y sociales e incluso abstractos y formales de muchos de estos últimos. Hay algo en estas poetas que invoca el mismo universo mágico, hermético, alquímico y feérico de soñadoras expertas como Valentine Hugo, Leonor Fini, Remedios Varo, Leonora Carrington, Bridget Bate Tichenor, Kati Horna, Toyen, Dorothea Tanning o Eva Švankmajerová, e incluso de una cineasta como Maya Deren. Intereses chamánicos, cabalísticos y brujeriles, parte intrínseca del corpus alquímico surrealista propiciado por Breton y tan querido por Artaud, Michaux, Bataille, Cocteau, Alexandrian y otros afines al movimiento, pero que en estas poetas y pintoras adquiere rasgos formales propios, característicos de toda una singular aportación femenina tanto al surrealismo en particular como al arte y la poesía universales.