Me pasan mis amigos “Blade Runners” una viñeta de lo más graciosa y rara, por afinado humor cinéfilo. En ella se ve a un entrevistador preguntándole al director de cine Christopher Nolan: “Señor Nolan, ¿por qué sobreexplica tanto las tramas como si fuéramos tontos?”, a lo que el cineasta responde: “Como si fuéramos, dice”.

Y es que este meme, decía, al alcance de los agentes libres del influjo maléfico del relato, resulta revelador a propósito de la característica principal del cine actual y de la que el director británico es su máximo exponente: la narrativa subrayada y autoexplicativa, o, lo que es lo mismo, el cine para dummies multitask. Ya hemos glosado por aquí la figura de este ¿artista? que el tiempo borrará de la historia del séptimo arte con su soplido purificador: su filmografía, además de ser verbosa hasta el hastío, responde a preguntas que nadie le ha hecho, utiliza todas las herramientas que este arte tan complejo ofrece a sus pintores para perfilar sobre lo pintado, repintar y repintar hasta atragantarnos de barniz -música, montaje, guion-, pero no para abrir territorios inexplorados, sino para apuntalar su postura fílmica, ya que considera al espectador poco menos que imbécil, especialmente en su última e insoportable Oppenheimer.

Y sobre esta piedra arcillosa, utilizando el prestigio de trilero de Nolan como caldo gordo, otros han construido su iglesia, más bien su gran N. Basten como ejemplos los tres filmes que han “centrado el relato” en 2025 y prometen “ganarlo todo” en 2026: Frankenstein, Una batalla tras otra y, en menor medida, Valor sentimental. Cada uno de ellos, a su manera y en distintos grados de intensidad, ofrecen un discurso redundante, anafórico y más apretado que los tornillos de Das Boot, para que no quepa ningún interrogante, que eso es pecado: gana por aplastamiento el Frankenstein de Guillermo del Toro, en la que la metafísica de la obra maestra de Mary Shelley queda reducida a los mohínes cursis de Lady Elizabeth hacia un monstruo-peluche al que dan ganas de abrazar; le sigue el infumable pastiche de Paul Thomas Anderson, con el guionista-director saludando desde el fondo del plano y al que solo le falta un post-it explicándote que esta secuencia anticipa la siguiente, no vaya a ser que las elipsis nos despisten.

Y el tercero, el Valor sentimental de Joachim Trier, el más venial, que cuenta con mayor complejidad en su materia prima, pero que, por miedo a dejar a algún personaje en evidencia, quiere contarlo todo, no cuenta nada, y acaba cayendo por el abismo de la autocomplacencia en su innecesario epílogo. El único antídoto del que hemos podido echar mano en el mainstream (no hablo de otras como Tardes de soledad porque nadie ha ido a verlas) lo hemos encontrado en Los domingos, artefacto sutil, elegante, imperfecto, sin pontificar, sin homilías, interpelándonos a la altura de los ojos. Alauda Ruiz de Azúa trata al espectador como un ser complejo, en sus dudas y contradicciones y lo pone ante el espejo de una narración que no contesta, sino que plantea preguntas, reflejando su tesis en un espléndido plano final que desmonta el trampantojo del filme: esto es, la historia de Ainara en su proceso de discernimiento y pone el foco en su auténtica protagonista, la tía Maite. Alauda nos tensa, nos descentra y nos sacude.

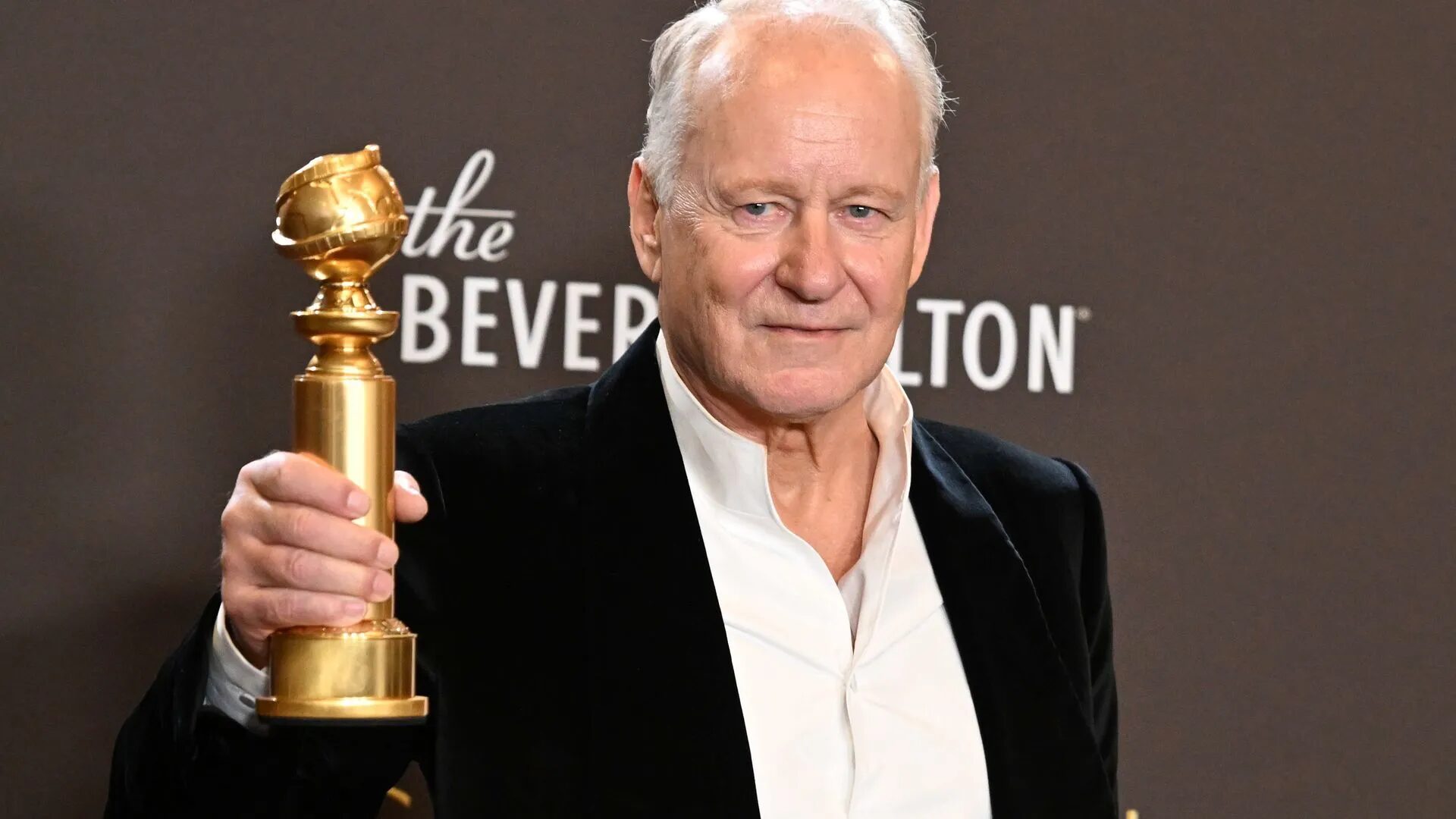

Pero volviendo a la realidad, ese monstruo, te cuento que un amigo que está ultimando su nueva película para una plataforma y que hace unas semanas me invitó a la sala de montaje para enseñarme el llamado rough cut, es decir, el montaje en bruto sin efectos y sin pulir, me habló de insertar en ciertas transiciones unos planos que le iban bien como metáfora de lo que la peli quiere contar y me preguntó qué opinaba: a mí me pareció una idea genial, puesto que, además de alargar el metraje, era un simbolismo que elevaba el conjunto. Al cabo de unos días me llamó para decirme que los productores le habían negado la propuesta, porque no querían ningún tipo de complejidad en la trama: “lo que queremos es que la gente vea la película mientras plancha”, le soltaron. Es decir, todo lo contrario que la primigenia experiencia fílmica recomienda: un acto volitivo y grupal, en comunión con otros congéneres que han comprado la suspensión de incredulidad y que entregan su capacidad de fascinación al cineasta (productor o director) de turno, “en un cine, donde las luces se apagan y eventualmente compartes la pulsión con otras personas: eso es magia”. Esto último no lo digo yo, lo acaba de decir el totémico Stellan Skarsgård al recoger su Globo de Oro al Mejor Actor por, precisamente, Valor sentimental.

Porque si no hacemos caso al intérprete sueco y seguimos viendo cine en la cocina, pues pasa lo que pasa, que va Terrence Malick y nos regala una de sus poesías en forma de película y los opinadores la ponen de vuelta y media “porque no se entiende nada”, como si el cine de este poeta fuera un whodunit. ¿Pero qué hay que entender, so obtuso, ante la más gloriosa metáfora en imágenes, precioso recordatorio de lo que está hecha la naturaleza humana?

Toda esta mandanga falsamente iniciática me recordó también, aunque no es de mi negociado, a un fantástico reportaje que leí hace unos meses y que analizaba la cortísima duración que tienen ahora los hits musicales y su estribillo pegado al culo, a diferencia de otros tiempos no tan pretéritos: las canciones-plástico de ahora hacen parecer a los picotazos de los Ramones auténtico rock progresivo. Lo que se dice un scroll con las orejas.

P.D. Mientras escribo estas líneas, serendipia dicen, la chica que viaja en el asiento de delante en el avión va mirando su móvil. Lo tiene en modo pantalla partida: en la parte de arriba está “viendo” El protegido, de M. Night Shyamalan; la otra parte la ocupa el Tetris, que la tiene absorta a juzgar por el movimiento de sus dedos. Este es el nuevo entertainment amigos, así están las cosas y parece ser que esto es lo que demandamos: preguntas, las justas; respuestas, todas y en fosforito a ser posible, que tenemos mucha plancha en este valle de lágrimas, son las 23:30h de un martes de enero y mañana hay que currar. A pensar al rincón.